|

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |

|

|

||

|

|

||

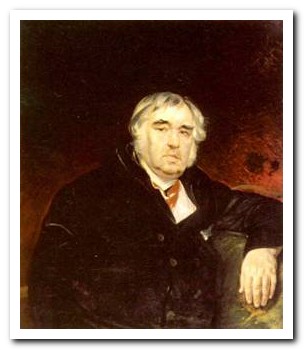

Крылов, или как называли его, мифологизировав в середине XIX века, дедушка Крылов, предстает перед нами человеком загадочным и сложным. Несообразностям нет числа. В глазах современников – образец лени, обжорства и неподвижности, этот поэт начинал свой жизненный путь как отчаянный авантюрист и непоседа.

Он родился в Москве 2 февраля 1769 года в семье военного Андрея Прохоровича Крылова. Пушкин в «Истории Пугачева» отмечает, что А.П. Крылов в чине капитана служил в Яицкой крепости и проявил себя как человек мужественный. Позже он вышел в отставку и поселился в Твери, где получил пост председателя губернского магистрата. Вскоре отец умер, и маленькому Ванечке, которому было только десять лет, пришлось пойти на службу «подканцеляристом».

Однако уже в 13 лет, сказавшись больным (долгое время он не являлся в присутствие, и начальство вынуждено было даже наводить справки), Крылов уезжает в Петербург, где поступает в Казенную палату, надо полагать благодаря покровительству знакомых его отца С.И. Маврина и Р.Е. Татищева. Сюда же перебирается в 1782 году и его мать с младшим братом Левушкой.

В Петербурге будущий баснописец развивает кипучую деятельность. В пятнадцать лет он завершает свою первую пьесу – комическую оперу «Кофейница», заводит знакомства в театральных кругах, чему способствовали его остроумие и литературное чутье. Актеры И.А. Дмитревский и П.А. Плавильщиков становятся его друзьями, ему протежирует директор императорских театров П.А. Соймонов [1], принявший молодого человека под свое начало на службу в Горную экспедицию. Крылов знакомится с Державиным, живет то в доме поэта и архитектора Н.А. Львова, то у драматурга Я.Б. Княжнина. Но тут-то как раз и назревает один из первых серьезных скандалов. Именно Княжнина (под именем Рифмокрада) поэт изображает литературным вором и проходимцем в очередной своей комедии «Проказники». Достается и почтенной супруге драматурга (кстати, дочери А.П. Сумарокова), которая фигурирует в крыловской пьесе под именем Тараторы.

Соймонов, не разобравшийся, в кого метит Крылов, сначала одобрил пьесу, а потом под нажимом обиженного «Рифмокрада» запретил, после чего оскробленный юноша вызвал своего начальника на объяснение, закончившееся разрывом. Крылов написал скандальное письмо-памфлет, в котором доставалось и Княжнину и Соймонову. Нашему герою в это время – восемнадцать, он всего лишь губернский секретарь, его противники - известнейший драматург и сановник, и тем не менее молодой поэт угрожает. Угрожает апеллировать к мнению публики, отдав ей на суд не только свои пьесы, но и это издевательское письмецо. Естественно, дальнейшая служба под началом Соймонова сделалась невозможной. Крылов становится профессиональным литератором.

Надо сказать, что публичное оскорбление, нанесенное известным лицам, стало лишь эпизодом в длинной цепи головокружительных по своей дерзости проделок будущего баснописца. В 1789 году при содействии редактора журнала «Утренние часы» И.Г. Рахманинова поэт предпринимает издание сатирического журнала «Почта духов», который прямо продолжал новиковскую традицию и был, по признанию ряда современников, едва ли не «самым колким из всех, какие когда-либо осмеливались публиковать в России» (из «Секретных мемуаров» Карла Массона – секретаря великого князя Александра [2]). Существование подобного печатного органа не могло быть долгим, оно прекратилось в том же 1789 году (быть может, косвенной причиной послужили революционные события во Франции). Опасающийся преследований Рахманинов в 1791 году покидает Петербург, увозя с собой типографию, и тогда Крылов вместе с друзьями – Клушином, Дмитревским и Плавильщиковым – заводит на паях собственное дело. Компания «Г.Крылов с товарыщи» в начале 1792 года приступает к изданию журнала «Зритель» (уже в мае в типографии произведен обыск, повесть Крылова «Мои горячки» конфискована). На следующий год его сменяет «Санкт-Петербургский Меркурий». Деятельность Крылова и его товарищей казалась правительству столь опасной, что с будущим баснописцем пожелала побеседовать сама Екатерина II . Журнал закрыли в связи с «отъездом издателей». Клушин, получивший на путешествие за границу 1500 руьлей, отбыл в Ревель, там женился, никуда больше уже не поехал и в дальнейшем устроился весьма счастливо (в частности, писал оды, в том числе на пожалование орденской ленты графу Кутайсову). Крылов также поспешил из столицы ретироваться. И вот этого забияку позже изображали чуть ли не образцовым верноподданным, другом августейшей фамилии, ревнителем устоев.

Следует добавить, что и личная жизнь Крылова отличалась достаточным своеобразием. Единственный его роман, о котором мы можем судить по стихотворному циклу «Утешение Анюте» (первое стихотворение не ранее весны 1793 года), стал, по-видимому, последним. Эта «Анюта» была то ли дочерью А.А. Константинова (зятя Ломоносова) – Екатериной, то ли ее родственницей, некой Анной Алексеевной Константиновой, жительницей Брянска. В передаче П.В. Алабина история сватовства Крылова выглядит весьма драматично: ему отказали, несмотря на то что чувство было взаимным, однако после отъезда поэта в Петербург девушка стала чахнуть, и родители, жалея дочь, отписали молодому человеку, что он может приехать в Брянск играть свадьбу. Крылов, чья гордость была уязвлена, в письме ответствовал, что денег на дорогу не имеет, а потому просит осчастливить его, привезя невесту в столицу. Естественно, после такого предложения все расстроилось окончательно.

С середины 1790-х годов Крылов скитается по провинциальным городам, играет в карты, причем по-крупному (мемуаристы сообщают, что после возвращения в Петербург в середине 1810-х у него было свыше ста тысяч выигранных рублей).

Некоторое время, уже после прихода к власти императора Павла Петровича, поэт живет в имении опального вельможи князя С.Ф. Голицына, числясь его личным секретарем. «От скуки», как передает Ф.Ф. Вигель, он учит детей князя (а заодно и нескольких воспитанников, в том числе самого Вигеля), развлекает хозяев, скоморошествует, причем уже в это время начинаются демонстрации его знаменитого обжорства, неряшества, лени. Так, оставшись на некоторое время в имении лишь со слугами, Крылов решает испробовать жизнь «естественного человека» – не бреется, не моется, не стрижется, разгуливает хорошо если не нагишом – в таком состоянии его и застают вернувшиеся хозяева. Между тем он работает, пишет ряд комедий, среди которых ядовитейшая сатира на Павла и его германоманию – «шуто-трагедия» «Подщипа, или Трумф». Она, естественно, не была издана, не ставилась на сцене (в имении князя, правда, прошел один любительский спектакль), но распространялась в списках и была широко известна, в частности декабристам, находившим ее тираноборческой.

Напоминая герои-комические поэмы Василия Майкова, пьеса Крылова в то же время гораздо злее их, беспощаднее. В ней господствует стихия пародии, причем, пародии речевой. Осмеянию подвергается и патетика монологов героев классицистической трагедии, и ломаная речь немецких выходцев, и сюсюканье европеизированных дворянчиков (в перспективе такая критика была нацелена на Н.М. Карамзина). Вот реплика главной героини из начала первого действия:

Чернавка милая! петиту нет совсем;

Ну, что за прибыль есть, коль я без вкусу ем?

Сегодня поутру, и то совсем без смаку,

Насилу съесть могла с сигом я кулебяку.

Ах! в горести моей до пищи ль мне теперь!

Ломает грусть меня, как агнца лютый зверь.

Действие «гастрономических» мотивов, которые становятся отныне и в поэзии, и в жизни Крылова господствующими (во всяком случае, прямо заявленными) здесь двойное. Компрометируя низкой лексикой пафос александрийского стиха, поэт издевается именно над последним. Во всех этих бутафорских излияниях чувств героини кулебяка производит впечатление чего-то хотя и комичного, но естественного. Позже не подобном зазоре между бедной, плоской, с самого начала предполагающейся моралью и богатством художественного решения будут строиться басни Крылова.

С воцарением Александра I опальный Голицын получил назначение генерал-губернатором в Ригу. Крылов на два года перебирается в Лифляндию. Но в 1804 году он уже в Москве, здесь возобновляется его литературная деятельность, ставится комедия «Пирог».

В начале 1806 года Крылов переезжает в Петербург и оседает в столице теперь уже навсегда. Он становится завсегдатаем в доме А.Н. Оленина, участвует в издании театрального журнала А.А. Шаховского «Драматический вестник», в 1811 году избирается членом «Беседы», а затем и Российской Академии. В 1812 году поступает библиотекарем в Публичную библиотеку под начало Оленина, здесь и служит до своей отставки в 1841 году.

Поэт И.И. Дмитриев натолкнул нашего героя на мысль переводить басни Лафонтена (Крылов, надо сказать, испытывал к произведениям этого жанра скорее неприязнь [3]). Первые из его переводов - «Дуб и Трость», «Разборчивая Невеста», «Старик и трое Молодых» - увидели свет в журнале «Московский зритель». Их успех предопределил дальнейшее направление творчества поэта. В 1809 году вышел первый сборник басен Крылова. С 1809 по 1843 год состоялось девять выпусков крыловских басен общим тиражом 77 тысяч, что по тем временам было делом неслыханным.

Тут в самом деле загадка, ибо трудно было представить себе человека более далекого от им же самим провозглашаемой жизненной морали. Карточный игрок, едва ли не шулер, ленивец, неряха, любитель покурить (в день выкуривал от 25 до 50 сигарок), обжора... О последней страсти надо сказать особо. Вот что вспоминал М.Е. Лобанов про меню Крылова: «Сытный, хотя простой обед, и преимущественно русский, как например: добрые щи, кулебяка, жирные пирожки, гусь с груздями, сиг с яйцами и поросенок под хреном составляли его роскошь. Устрицы иногда соблазняли его желудок, и он уничтожал их не менее восьмидесяти, но никак не более ста, запивая английским портером». Анекдоты про неумеренность Крылова в еде были бесчисленны. То на приеме у вдовствующей императрицы поэт не дает лакею обносить себя блюдами, и когда ему делают замечание, что он не позволяет хозяйке его попотчевать, бурчит: «А вдруг не попотчует!» То, опоздав на званый обед «на макароны», съедает не моргнув глазом подряд несколько порций (огромных, доверху наполненных тарелок, не считая закусок) и т.д. Все это делается довольно демонстративно, словно бы с расчетом на пересуды.

То же можно сказать и о его неряшливости и рассеянности. Лобанов рассказывает: «Когда великодушная монархиня Мария Федоровна пригласила его, больного, погостить у нее в Павловске и когда он, окончивши с особым тщанием свой наряд, шел уже к обеду ее величества и, поднявшись по лестнице, был уже у входа в залу, тогда А.Н. Оленин, который должен был представить его императрице, обратившись к нему, сказал: “Дай-ка взглянуть на тебя, Иван Андреевич, все ли на тебе в порядке?” – “Как же, Алексей Николаевич, неужто я пойду неряхой во дворец? На мне новый мундир”. – “Да что это за пуговицы на нем?” – “Ахти, они еще в бумажках, а мне и невдомек их раскутать!”» Рассказ замечательный! Собственная рассеянность здесь явно преувеличена: одеваясь, застегивая пуговицы, невозможно не заметить, что они обернуты в бумагу, тем более что умный, внимательный Крылов прекрасно понимал, какие следствия может для него иметь знакомство с государыней (в будущем это обернулось приличной пенсией), и отнесся к визиту внимательно – надел новый мундир.

В этом провоцирующем на анекдотическое восприятие поведении Крылова была своя логика, свой умысел – иронического приглядывания к миру из-под маски сонливца и лентяя [4]. Точно также мораль в его баснях выступала как прикрытие подчас отнюдь не морализаторских настроений [5]. Не случайно почти каждая из его басен имела автобиографический подтекст. Иногда совершенно неожиданный. Так, например, кто бы мог догадаться, что в подоплеке басни «Любопытный» история о том, как некий литератор написал в своем сочинении, что было три великих Ивана-баснописца: Лафонтен, Хемницер и ... Дмитриев. Иван Крылов, не попавший в эту когорту, заставил признаться своего незадачливого героя: «Слона-то я и не приметил».

Личность его стала настолько мифологизированной, что никто не увидел (не пожелал увидеть) истинную причину смерти (21 ноября 1844 года) – воспаление легких. Все толковали о несварении желудка. В сущности, это было своеобразной данью романической эпохе, склонной бытового человека рассматривать через линзу литературного двойника. Единство искусства и жизни требовало соответствий, так появился друг детей и зверей «дедушка Крылов», образ которого обладал целым набором гиперболизированных черт. Между прочим, все как-то забыли, что он писал не одни только басни.

Крылов замечательный поэт, что, впрочем, знали уже многие его современники. Интересно другое: поэт нестареющий. Например, Иосиф Бродский в начале 60-х был сильно увлечен его баснями и лирикой, о которой стоило бы сказать особо. Среди од, сонетов, эпистол Крылова попадаются великолепные. Например, «Ода, выбранная из псалма 93-го»:

Снесись на вихрях, мщений царь!

Воссядь на громах – тучах черных,

Судить строптивых и упорных;

Ступи на выи непокорных

И в гордых молнией ударь.

........................

Кто? Кто с мечом? Со мною рядом

Кто мне поборник на убийц?

Кто на гонителей вдовиц?

Никто, – всех взоры пали ниц,

И все сердца страх облил хладом.

Никто – но Бог, сам Бог со мной;

Сам Бог приемлет грозны стрелы,

Вселенной двигнет Он пределы,

Разрушит замыслы их смелы

И с широты сметет земной.

Пафос, горечь, звучащие в этих строках, были, кстати, оборотной стороной крыловского шутовства. Так, в трагедиях Шекспира именно «дураки» подчас говорят самые высокие и глубокие слова о смысле и воздаянии. И на фоне «дурацких» шуток и прибауток эти признания кажутся особенно смыслоемкими.

Замечательны басни Крылова. Их много, они, как правило, написаны разностопным ямбом, хотя случаются и исключения (например, знаменитая «Стрекоза и Муравей» – это хорей, так соответствующий подпрыгивающей, взволнованной речи безответственной стрекозки). И лучшие из басен те, где прежде всего работает прямая речь персонажей, великолепно ложащаяся на разностопный размер, становящаяся живой, прихотливой во всем блеске лексического разнообразия, во всей полнокровности. Речь, делающаяся и главным выразителем характера персонажа и разоблачительным косвенным комментарием; речь, сочность, блистательность которой как раз и вступает в борьбу с плоской моралью, заявленной в начале или в конце этих своеобразных стихотворных миниатюр. Там, где господствует описание, Крылов проигрывает, хотя и здесь есть шедевры (например, басня «Лебедь, Щука и Рак» – вещь воистину экзистенциальное).

Древняя прозаическая эзоповская басня, судя по всему, была совершенно иным образованием, тяготеющим скорее к философской литературе. Ее художественность отступала на задний план, способствуя прежде всего выявлению мысли, заключавшейся в том или ином моральном наставлении. Отсюда, достаточно банальный и плоский смысл, определенная логичность, однозначность. С Лафонтеном приходит «художественное смятение», в поэзии Крылова оно достигает кульминации. Сравним знаменитую басню «Ворона и Лисица» (кто только не переводил ее на русский – и Тредиаковский, и Сумароков, и Хвостов) с прозаическим текстом Эзопа:

«Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела, и захотелось ей заполучить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать: уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у него еще и голос. Ворону и захотелось показать ей, что есть у него голос; выпустил он мясо и закаркал громким голосом. А лисица подбежала, ухватила мясо и говорит: “Эх, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове, – ничего бы тебе больше не требовалось, чтоб царствовать”.

Басня уместна против человека неразумного».

Крылов превращает эту незамысловатую притчу в стихотворение, исполненное подлинного эмоционального накала – драматизма борьбы воль, когда за каждой новой репликой Лисы мы следим со все возрастающем вниманием и... восхищением. Картина, которая перед нами развертывается, по финальному своему разрешению совершенно ясна – кусок сыра должен будет упасть, но путь к этому ожидаемому разрешению неявен, по нему проведет читателя хитроумная Лисица, как бы на бис исполняющая свою партию. Собственно, перед нами нечто вроде микроновеллы из «Декамерона». Поставлена невыполнимая задача: отнять у «взгромоздившейся» на высокую ветку птицы ее добычу. Лиса залезть наверх не может. Значит, действовать придется, полагаясь лишь на собственный ум, изворотливость, хитрость – на свой талант, как действуют дерзкие, свободные, опасные в своей возрожденческой устремленности к цели герои Боккаччо. Нечего и говорить, что обыденная мораль тут отходит на второй план. То же у Крылова. Зачин – «уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна» – совершенно не находит подтверждения в дальнейших событиях. Лесть не вредна и не низка – она виртуозна, она блестящее оружие, с помощью которого можно обмануть, оставить в дураках сидящего много выше тебя разбухшего от спеси счастливца. Здесь задеты какие-то личные струны, и не случайно, по некоторым сведениям, Крылов сравнивал себя с Лисицей, а графа Хвостова с Вороной.

Вслед за Сумароковым наш баснописец решительно меняет пол птицы. Ворон становится Вороной. Это сразу насыщает общение двух персонажей неподражаемым оттенком дамского кокетства и соперничества. Одна превозносит другую, все время имея в виду противоположный смысл своих слов, продвигающих ее к намеченной цели. Выготский замечал, что наше восприятие крыловской басни основано на противочувствии. Здесь как бы два противоположно направленных вектора: один – в сторону усиления похвал, их гиперболизации («Что, ежели, сестрица,/ При красоте такой и петь ты мастерица, –/ Ведь ты б у нас была царь-птица!»), другой – в сторону конечной катастрофы («Сыр выпал – с ним была плутовка такова»). Кстати, крыловская Лисица удерживается от конечного нудного наставления Вороне, опуская комментарии по поводу ее ума. И понятно – в зубах заветная добыча и было бы глупо, разглагольствуя, повторить ошибку только что обманутой соперницы.

Лексика, синтаксис, интонационные переходы не оставляют сомнений, на чьей стороне автор, кто здесь подлинный герой. Конечно не ворона – ее совсем не жалко («Вещуньина с похвал вскружилась голова,/ От радости в зобу дыханье сперло...» и как замечательно уточнение: она каркнула не во все горло, а «во все воронье горло», то есть свое дурацкое, спесивое, жадное горло). Мы удовлетворены торжеством того, что формально считается пороком – лести над преимуществами «высокого положения». Интересен эпитет, которым награждает жертву Крылов, – вещунья. Он опять же не случаен. Ворона привыкла вещать, каркать, разглагольствовать, всем указывать со своей безнаказанной высоты. И вот ее наказали. Перед нами не просто осмеяние глупости, перед нами месть за унижение всех, волею обстоятельств поставленных ниже, в менее выгодные условия, всех тех, кому кусок сыра не достался (хотя, они, может быть, имеют на него куда большие права). Таким образом, эта басня Крылова посвящена не осуждению лести, а восхвалению таланта, то есть вовсе не тому, что заявлено в преамбуле.

Примерно то же можно сказать и о таких шедеврах, как «Мартышка и Очки», «Демьянова уха», «Любопытный», «Мор зверей», «Волк и Ягненок», «Квартет», «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Зеркало и Обезьяна», «Лягушка и Вол», «Осел и Соловей», «Кот и Повар». Все они держатся на очевидном противоречии между заявленной моралью, логикой здравого смысла и тем, что мы действительно переживаем, следя за словами, поступками, судьбой персонажей. Так, например, вопреки логике, в басне «Стрекоза и Муравей» подлинное сочувствие как раз вызывает бездумная попрыгунья, а не жестокий тупой нравоучитель, обрекающий свою соседку, какая бы она ни была, на верную гибель: «Так поди же, попляши!» – то есть попляши от холода, который тебя убьет, «погрейся» собственным теплом – единственным, что у тебя осталось. Смущенный таким оборотом дела А.Е. Измайлов в своем варианте знаменитой басни добавил заключительные строки: «Но это только в поученье/ Ей Муравей сказал,/ А сам на прокормленье/ Из жалости ей хлеба дал». Выготский по этому поводу очень верно замечает: «Измайлов был, видимо, добрый человек... однако... весьма посредственный баснописец, который не понимал тех требований, которые предъявлялись ему сюжетом его рассказа. Он не видел, что сюжет и мораль расходятся здесь совершенно и что который-нибудь из двоих должен остаться неудовлетворенным».

В подоплеке лучших басен Крылова – глубокая философская проблема, которую можно было бы определить как несовпадение, расхождение гносеологического и онтологического моментов нашего человеческого существования. Мораль, выведенная из одного жизненного случая и облеченная в форму закона, становится прописью – не более, отныне не применимой ни к одной реальной конкретной ситуации. Потому что, приняв форму закона, она объективируется, становится абстрактной и общей, то есть уже не способна полностью соответствовать чему-то конкретному, единичному (уникальному в своей единственности). Нельзя один раз, поняв и продумав что-то, после, в новое мгновение действовать автоматически, лишь сверяясь с заповедью. Эта диалектика развернута, например, апостолом Павлом в одном из его Посланий через понятия закона и благодати: «Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Крылов своими баснями каждый раз на уровне художественного эффекта демонстрирует нам это неустранимое противоречие.

Несколько слов стоит сказать о басне «Лебедь, Щука и Рак», которую выше я назвал экзистенциальной. Здесь мы также наблюдаем расхождение заявленной морали и фактического положения дел. Выготский по этому поводу замечает: «Соединение этих трех героев за общим делом есть противоестественное, следовательно, самый рассказ иллюстрирует не то, что в товарищах согласья нет, напротив, мы в басне не находим и намека на то, чтобы между животными существовало какое-нибудь несогласие, напротив того, мы видим, что все они стараются чрезмерно, “из кожи лезут вон”, и даже невозможно указать, кто из них виноват, кто прав. <...> Поэт ... с одной стороны, напрягает до крайности струну полного согласия... нарочно отбрасывает все внешнее мотивы, которые могли бы помешать, – “поклажа бы для них казалась и легка”, и параллельно с этим и в той же мере он до крайности натягивает другую струну, противоположную струну разброда и разнонаправленности действий своих героев. Мы видим, что именно на этом противоречии держится басня...» Выготского интересовала подоплека психологического воздействия произведения искусства, в частности басни. Он нашел эту подоплеку в «аффектном противоречии и его разрешении в коротком замыкании противоположных чувств». Меня, однако, волнует сейчас противоречие содержательное. Эта басня Крылова, может быть, о самом главном: о коренном неустранимом несовпадении человеческих воль и стремлений, в основе которого – свобода выбора. «Воз» и ныне там, потому что, берясь строить и строя идеальный, счастливый мир, каждый из нас осуществляет свое представление о совершенстве, свою волю. Мы возводим прекрасное здание добра и справедливости, вносим в хаос бытия свой человеческий космос, иерархию, порядок, но тайным центром этого миропорядка оказываемся мы сами. И потому усилия не согласовать. Ведь мой прекрасный мир отрицает, разрушает прекрасный мир другого человека (покушается на совершенный центр его мироздания – его «я»). Так же, как усилие Лебедя отрицает усилия Щуки и Рака, – не по злому умыслу или несогласию, а по самой природе его «лебединых» стремлений. В том-то и дело, что, хотя перед нами «речные» животные, у каждого из них своя иерархическая система. Еще раз – не из-за несогласия, а по самой их природе. А воз один, и его надо везти. Более того, и поклажа не так уж тяжела. Очень точно замечено. Всякому, я думаю, знакомо это безнадежное чувство ирреальности бесчисленных жизненных ситуаций, когда кажется, что так просто договориться, собственно, совершенно непонятно, что мешает договориться, почему не добиться элементарных слаженных усилий – ничтожных на самом деле усилий. Но запредельный фарс рассогласования, несовпадения (иногда на поверхности выглядящего совершенно случайным) продолжает повторяться и повторяться – без конца.

Так что в басенках своих лукавый наш «дедушка Крылов», простец и обжора, забирался в такие философские глубины, достигал таких высот духа, которые не снились иным его великомудрым современникам.

[1] Соймонов был помимо того генерал-майором и крупным чином в горном ведомстве.

[2] Массон ошибочно считал, что издателем «Почты духов» был Александр Радищев. Это лишь подчеркивает репутацию крыловского журнала как радикального.

[3] Л.С. Выготский, посвятивший разбору басен Крылова целую главу в своей книге «Психология искусства», очень точно писал по этому поводу: «Не кажется ли удивительным тот факт, что Крылов, как это засвидетельствовано не однажды, питал искреннее отвращение к самой природе басни, что его жизнь представляла собой все то, что можно выдумать противоположного житейской мудрости и добродетели среднего человека» ( Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1969. С. 177).

[4] Можно лишь догадываться, как Крылов, с его остроумием, его живой реакцией, с его иронией и желчью, должен был воспринимать покровительское подтрунивание друзей и сильных мира сего. Опыт юности, гонений научил его мимикрии. Вигель в своих воспоминаниях заметил: «Надобно было видеть в Казацком его умное, искусное, смелое раболепство с хозяевами; надо было видеть, как он сам возбуждал их к шуткам, как часто в угождение им трунил над собою». А на самом деле, хочется добавить, – над ними, принимавшими его шутовство, его обжорственную леность за чистую монету. Проговорка Вигеля на счет смелого раболепства очень многозначительна. А реакцией обладал мгновенной, даже в старости. Достаточно вспомнить анекдот про студентов, обогнавших его на улице с возгласом: «Туча идет!» – «И лягушки расквакались», – тут же в тон им ответил баснописец. Лучше всего эта игра на несоответствии внешнего образа ленивца и внутренней подвижной сущности проявилась в истории с изучением греческого языка. Н.И. Гнедич подтрунивал над Крыловым по поводу его неспособности систематически заниматься, и тот проучил друга: заставил пережить минуту потрясения, когда внезапно оказалось, что баснописец свободно переводит с греческого. Надо отметить, что нашему герою в этот момент уже было около пятидесяти лет.

[5] Выготский так и пишет: «Такой же литературной маской является мораль в басне». А эпиграфом к главе о басне берет строчку из Крылова: «Он тонкий разливал в своих твореньях яд».

|

Партнеры: |

| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" |